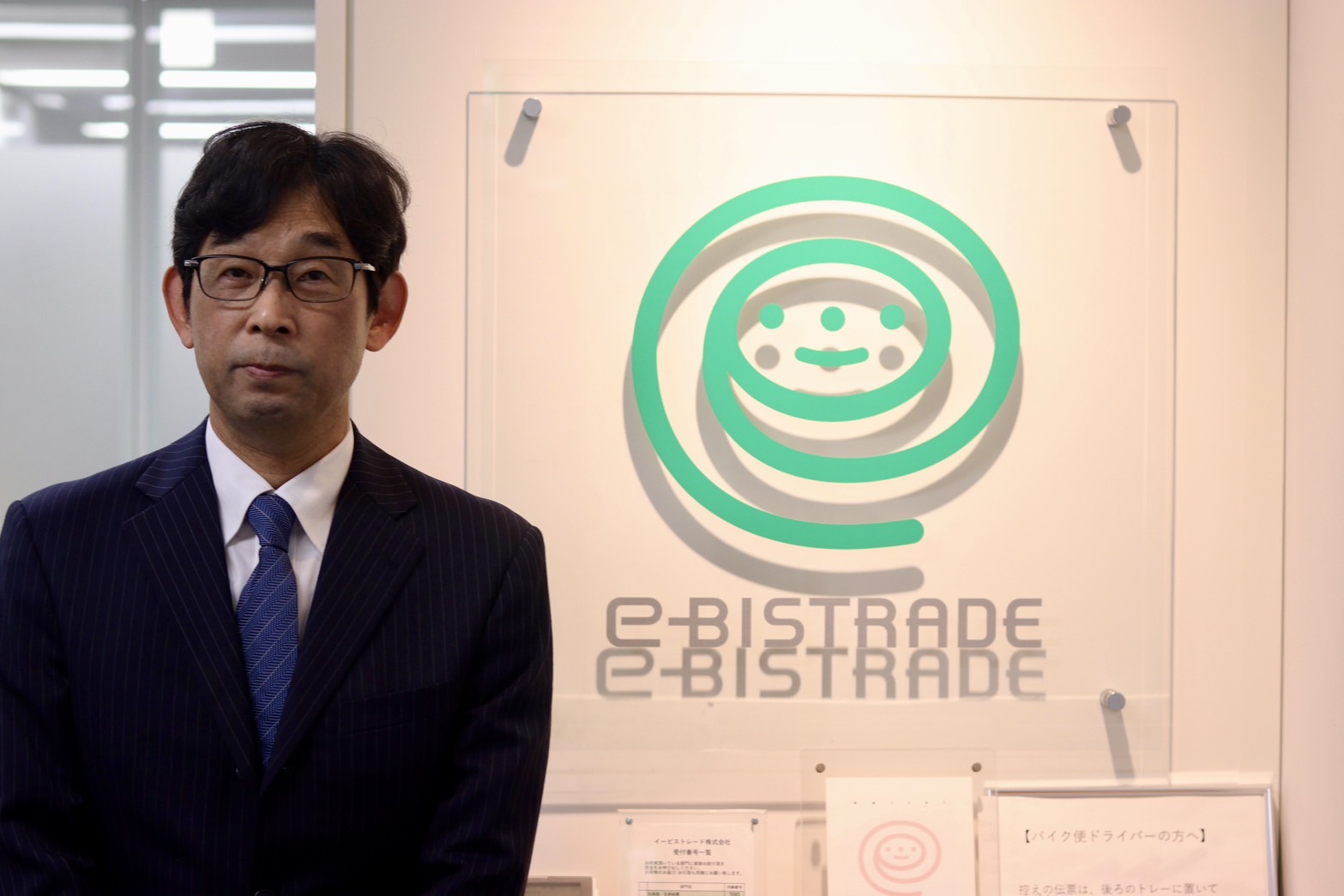

会社再建の責を負って社長に就任。逆境の中で発想の転換を迫られる

──これまでに経験した逆境について教えてください。

今では死語となりましたが、青春・バンカラに憧れて早稲田大学に進学しましたが、理工学部の学舎は華やかな本校から離れたところにあり、無機質なキャンパスで学生生活を送りました。更に、大学4年のときには‘左遷’という逆境を経験。陸の孤島にある国の施設に飛ばされて住み込みで卒業研究をする中、自分には白衣が似合わないことを痛感して、商社マンの道を選択しました。実は商社が何をしているのかもよく分かっておらず入社しましたが、今では自ら商社を経営しているのですから人生は分からないものです。

そして1985年バンカラな社風が気に入って総合商社・日商岩井(現・双日)に入社、化学品の営業部に配属されてベタベタの国内取引を担当、4年目には所属組織が分社となり子会社へ出向しました。海外とは無縁の仕事をしていましたが、その翌年(入社5年目)、突然の人事でバンコク駐在をすることになりました。当時のタイは日系企業の進出ラッシュで、とにかく忙しかった。ちょうど、某栄養ドリンクのCMで「24時間働けますか」が流行語になった時期で、正に365日24時間働きました。更に、直属の上司は社内で有名な猪突猛進のバンカラ商社マンで、当時の熱血指導はタイの気候以上に熱かった。半分は反面教師にしながらも、その上司のエネルギッシュな仕事ぶりを参考にして、自分の中で商社マンのスタイルが固まりました。

その後の大きな人生の逆境は、2001年冬、神田の焼き鳥屋で上司から突然の辞令を言われ、大手総合商社初の社内ベンチャー・イービストレードの再建をすることとなりました。当時のイービストレードは、ネット総合商社誕生として多数のメディアからも取り上げられるなど華々しく創業したものの、早々にITバブルとビジネスモデルが崩壊、会社の存在意義すら失なわれ瀕死の状態でした。一方、当時私は39歳、経営の経験もなく、社長など全く興味はありませんでした。しぶしぶ社長として出向、更に親会社の都合により会社が売却された際に転籍を選び、その後、MBOを実施してオーナー社長になりました。

大手の狙わないニッチ領域に活路を見出し、新規事業を開拓

──会社の立て直しを任されるという逆境から得られた教訓はありますか?

会社の立て直しでは、「やりたいこと」「やらなければいけないこと」「できること」の整理をして、難局を乗り越えました。特に「できること」は、自分の‘身の丈’を冷静に見極めることが大切です。例えばロシア事業では、人口の多いモスクワを避け、あえてシベリアと極東に初進出しました。人口で見ると、シベリアが2,000万人、極東が700万人で、大手商社からすれば魅力的とは言えない市場規模です。 しかし、台湾やマレーシア1国分に相当する人口ともいえますし、わが社の身の丈では十分なビジネスになります。そこで、他社に先駆けて進出したのです。また、医療分野では大手商社が数百億円規模の投資をして総合病院の経営に乗り出すなか、私たちは十億円レベルのスポーツクリニック(整形外科クリニック)の経営に参入しました。これらは、大手では採算が合わず、個人商店では手に余る分野と言えます。このニッチの分野でタネを見出し、育ててきたことが今の当社の基盤になっています。

一般的に大きくなればなんでもできる様に考えてしまいますが、実際には器が大きくなりすぎると一方で取り組める分野が狭くなってしまいます。さらに変化の激しい現代社会では、大が小に勝つのではなく、早いが遅いに勝つ時代です。事業の選択肢は「できること」は、大企業よりむしろ中小企業の方が多いものです。これも会社の立て直しの中での経験ですが、仕事をして初めて‘爽快感’を味わったのは、数億円の仕事ではなく、1千万円の環境事業の仕事でした。「仕事の面白味は規模の大小には関係ない」これが私の本音です。

──逆境を乗り越えるための心構えを教えてください。

トップの座についている人の多くは、ポジティブ思考の持ち主だと感じています。トップが逆境をネガティブに捉えていては、会社に閉塞感しか生まれません。経営で一番避けなければいけないことは、会社に閉塞感が漂うことです。私は景気が悪いときこそ、自分たちの存在価値を示すチャンスくらいに考えて、むしろ昂揚感が高まります。

経営者は逆境の中でこそ「積極的に法螺を吹くべき」だと思います。格好のいい夢など語らなくてよいので、周りの人達や自分自身を鼓舞する元気な法螺をふくべきです。肝心なのはその法螺が虚言にならないように、必死に努力して後付けで真実にしなければいけません。

粋で格好いい「日本一の小さな総合商社」を目指す

──現在の事業内容と、会社の魅力を教えてください。

わが社は社員約40名の規模ですが総合商社です。これは持論となりますが、商社は販売会社ではなく、商売の仕組みを作るメーカーです。そして、(製品+商売の仕組み)×(アイデア+バイタリティ)というイービス流事業創造方程式で、新商品や新事業を立上げ・運営をしています。現在、セキュリティ・ライフエンターテイメント・生活産業・AUTO・イベントプロモーション・メディカル・環境・バイオ・水産という幅広い分野で事業を立ち上げて、色々な商品のトレーディングおよびサービスを提供しています。総合商社を称して「ラーメンから航空機まで扱う」と言いますが、当社も「キャラクターグッズから地雷探知機まで」扱っており、幅広い分野で色々な商品を扱う百貨店型商社です。また、藻の培養(水産業)・環境装置の製造(工業)・整形外科クリニックの経営(サービス業)という一次産業から三次産業までなんでもやってしまう総合的な機能を持つ商社です。これが、規模は小さくても「総合商社」を名乗る理由です。

今の日本では下請け企業は得てして儲からない仕組みになっています。「中小企業=下請け企業」と世間で認識されていますが、これは間違いです。確かに下請け企業の大半は中小企業ですが、「中小企業が必ずしも下請け企業である必要はない」というのが私の持論です。要は、事業主体者になるかどうかの差だと思います。実際、我が社は事業を創造して事業主体者となることで、大手企業に下請けをお願いすることもあります。わが社は、大企業にも名前負けをしない「日本で一番、粋で格好良い’小さな総合商社’」を目指しています。

土壇場、修羅場、正念場。「3つの場」が人を強くする

──最後に若者へのメッセージをお願いします。

安定なんてない時代、逆境は必ずやってきます。逆境こそ自分を成長させるチャンスです。逆境の中で、「土壇場」「修羅場」「正念場」を乗り越えることにより、本物の自信とも言える「胆力」が身につきます。スポーツで言えば、アウェーの厳しい環境でプレーをすることにより、スキルだけでなく胆力が養われて本当に逞しい選手になります。彼らには、相手チームから罵声を浴びせられても、むしろそれに鼓舞されるくらいの図太さがあります。若い方に伝えたいのは「アウェーの地の中に身を置いて胆力を鍛えよ」ということです。